|

実験風景

|

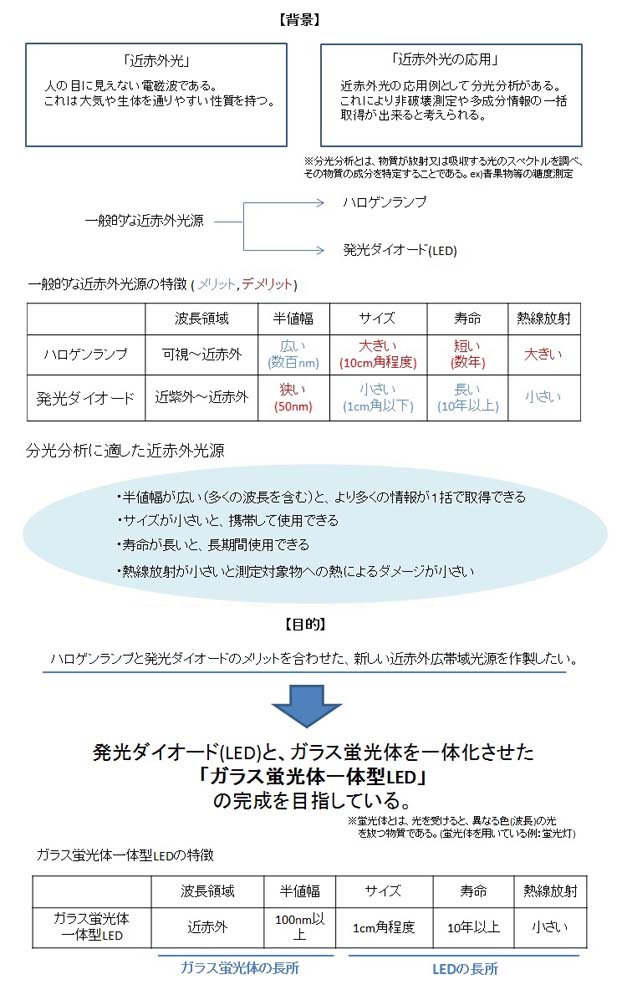

| 近赤外広帯域ガラス蛍光体作製と評価 |

本研究室では、近赤外広帯域ガラス蛍光体について研究しています。

このページでは、最初に近赤外広帯域ガラス蛍光体と現研究室の状況についての説明を、その後に実際の実験風景を載せています。

ガラス蛍光体作製実験の流れを簡単に書くと

薬品を秤量する→薬品を混合する→坩堝(るつぼ)に入れる→炉で溶かす→急冷する→完成

という流れになります。 ここでは、実際の写真を見ながら説明していきます。

|

|  | |

|

< 材料用意 >

まず、ガラス作製に使う薬品を用意します。

作製するガラスの組成に従って、薬品庫から薬品を用意して並べます。 |

|  |  |

|

< 秤量(ひょうりょう) >

必要な量の薬品を量り取り、袋に移します。

電子天秤を用いて小数点第2位まで計量し、薬品の量を調整します。 |

|  |  |

|

< 混合 >

袋を振ったり揉んだりして薬品を混ぜます。

薬品の混ざり方に偏りが出ないようにしっかり振ります。 |

|  |  |

|

< 溶かす >

混合した薬品を坩堝に入れ、電気炉を用いて溶かしていきます。

坩堝に皮脂がつくと電気炉内で発火するので、坩堝はトングで扱います。 |

|  |  |

|

< 冷却 >

溶かしたガラスを電気炉から取り出して金型に流し込み、金属板でプレスして10分ほど冷却します。 |

|  | |

|

< 完成 >

冷却が終了したら、ガラスを金型から取り出して実験完成です。完成したガラスは様々な測定にまわされます。 |

以上が実験の流れになります。

※下はリンクです、ぜひご利用ください!

©2016 Fuchi Laboratory, Aoyama Gakuin University. All rights reserved. |